Steaker崩盤:高收益騙局與台灣幣圈的警鐘

Steaker崩盤事件:一場高收益神話的破滅?

起訴風暴:高收益背後的非法吸金疑雲

Steaker,一個曾經在台灣幣圈風光無限的數位資產管理平台,如今卻因創辦人黃偉軒等人涉嫌違反銀行法而被起訴。這不僅僅是一個新創公司的殞落,更是對整個虛擬資產行業的一次嚴厲拷問。所謂的「保本保利」投資方案,年利率高達3.5%至88%,聽起來簡直是天上掉餡餅,但背後隱藏的,卻是非法吸金的風險。檢方指控Steaker非法吸金近15億新台幣,這數字令人咋舌,也讓人不禁質疑,究竟有多少投資人被這高收益的誘餌所迷惑,最終血本無歸?

Steaker:加密新星的隕落?

黃偉軒,這位被譽為台灣區塊鏈產業明日之星的年輕創業者,如今卻身陷囹圄。從台大資工系畢業,到創立Steaker,他的經歷看似光鮮亮麗。然而,在追求快速成長的過程中,是否忽略了法律的邊界?是否被高收益沖昏了頭腦?Steaker的崛起,的確為台灣幣圈帶來了一絲希望,但如今的崩盤,也讓人對這個行業的未來感到擔憂。一個新星的隕落,往往伴隨著無數投資者的失望和損失。

FTX崩盤的連鎖效應:壓垮駱駝的最後一根稻草

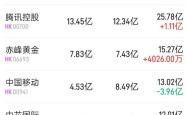

Steaker的資金周轉問題,與2022年11月發生的FTX交易所破產事件密切相關。在FTX上存有高達1000萬美元的資產,這筆巨額資金的凍結,無疑給Steaker帶來了致命的打擊。FTX的崩盤,不僅僅是一家交易所的倒閉,更引發了整個加密貨幣市場的恐慌。Steaker作為其中的一環,自然難以倖免。這也提醒我們,在投資虛擬資產時,一定要分散風險,不要把所有的雞蛋放在同一個籃子裡。

Steaker的辯解:合規經營?還是鑽法律漏洞?

面對檢方的指控,Steaker公司發表聲明,聲稱自己從未有任何違法行為,並強調在創立之初就諮詢了法律專業人士。然而,這樣的辯解,是否能夠掩蓋其非法吸金的行為?是否能夠讓投資者重拾信心?所謂的「合規經營」,是否只是鑽法律漏洞的幌子?Steaker的聲明,聽起來更像是一種狡辯,試圖將責任推卸給法律的不確定性和市場的風險。

高利率的誘惑:一場精心設計的龐氏騙局?

保本保利的承諾:誘餌還是真實的投資策略?

年利率高達3.5%至88%,還保本保利?稍微有點金融常識的人都知道,這簡直是天方夜譚。在傳統金融市場,如此高的收益率幾乎是不可能實現的。那麼,Steaker是如何做到這一點的呢?難道他們真的掌握了什麼獨門秘笈?還是說,這只是一個精心設計的龐氏騙局,用後來者的資金來支付先來者的利息?所謂的「保本保利」,很可能只是一個誘餌,吸引更多人加入這場危險的遊戲。

資金流向的迷霧:交易所、高利貸與員工薪資

檢方調查發現,Steaker將投資人的資金轉入FTX交易所進行策略交易,甚至用於高利貸等套利行為。這不禁讓人質疑,這些資金的流向是否透明?投資人是否知情?將投資人的資金用於高風險的交易和高利貸,這是否符合其宣稱的「數位資產配置服務」的定位?更令人匪夷所思的是,Steaker竟然還利用從FTX交易所轉出的虛擬貨幣支付公司員工薪資及營運費用。這種混淆資金流向的做法,難道不是為了掩飾犯罪所得嗎?

檢方的考量:詐欺指控的缺失?

檢方雖然起訴了黃偉軒等人,但並未以詐欺罪起訴。理由是,在FTX破產風暴之前,投資人似乎能夠按時領回資金,並且可以隨時追蹤自己的數位資產。然而,這是否意味著Steaker就沒有欺騙投資人呢?或許,他們只是利用了早期投資者的信任,為後來的崩盤埋下了伏筆。檢方在判斷是否構成詐欺時,往往需要考慮主觀上的故意。但即使沒有主觀上的故意,Steaker的行為也已經嚴重損害了投資人的利益。

黃偉軒:從技術天才到非法吸金嫌疑犯

台大資工背景:技術光環下的野心

黃偉軒,一個頂著台大資工系光環的年輕人,在區塊鏈領域嶄露頭角。名校背景往往意味著聰明、勤奮和優秀的學習能力。然而,這些優勢在商業世界中,如果缺乏道德約束,也可能成為野心的催化劑。黃偉軒的技術背景,無疑為他創立Steaker提供了堅實的基礎,但也可能讓他過於自信,低估了金融風險和法律的邊界。

秘銀科技的經歷:區塊鏈經驗的積累

在創立Steaker之前,黃偉軒曾在秘銀科技擔任副總裁。這段經歷,讓他對區塊鏈技術和加密貨幣市場有了更深入的了解。然而,在一個快速發展且監管相對寬鬆的行業中,經驗的積累也可能伴隨著風險意識的淡薄。秘銀科技的經歷,或許為黃偉軒日後創立Steaker提供了靈感和資源,但也可能讓他忽視了潛在的法律風險。

Steaker的崛起:台灣幣圈的明日之星?

Steaker的崛起速度驚人,在短時間內就吸引了大量投資者。黃偉軒也因此被視為台灣幣圈的明日之星。然而,這種快速的成長,往往伴隨著風險的累積。在一個缺乏監管的市場中,快速的成長更像是一種泡沫。當泡沫破裂時,留下的往往是無數投資者的血淚。Steaker的案例,再次證明了幣圈的高風險性,以及監管的重要性。

Steaker的自辯:是合規還是狡辯?

法律諮詢的真諦:為合規背書?還是尋找灰色地帶?

Steaker聲稱,自創立以來便諮詢法律專業,恪守合法經營原則。然而,法律諮詢的真諦是什麼?是為了真正遵守法律,還是為了在法律的灰色地帶尋找可乘之機?在一個新興行業中,法律往往存在滯後性。一些企業會利用這種滯後性,鑽法律的空子。Steaker的法律諮詢,很可能只是為了為其行為尋找法律上的合理性,而不是真正遵守法律的規定。

SAFU基金:風險緩釋?還是營銷噱頭?

Steaker設立了SAFU用戶資產安全基金,聲稱是為了應對系統性風險。然而,這種基金真的能夠有效緩釋風險嗎?還是只是一種營銷噱頭,用來吸引投資者?SAFU基金的規模是否足夠應對大規模的風險事件?其運作是否透明?這些問題都值得我們深入思考。在幣圈,各種各樣的「安全保障」措施層出不窮,但真正能夠保護投資者利益的,卻寥寥無幾。

銀行法適用性的爭議:數位資產的法律定位

Steaker 對檢察官將銀行法擴張解釋至虛擬貨幣、認定其「非法收受存款」表示遺憾。他們主張虛擬資產並非法定貨幣,非銀行法規範的「款項」。這涉及到一個根本性的問題:數位資產的法律定位是什麼?在現行的法律框架下,數位資產的性質模糊,監管也相對寬鬆。這給了一些企業鑽空子的機會。銀行法的適用性,不僅僅是一個法律問題,更是一個關乎整個數位資產行業發展方向的問題。

資產混用的指控:業務管理還是掩蓋真相?

Steaker反駁資產混用的指控,說明設立專用子帳戶是為了明確區隔用戶資金與其他帳務,是必要的業務管理安排。然而,這種說法是否站得住腳?將用戶的資金與公司的營運資金混用,無論出於什麼目的,都存在巨大的風險。這種做法很容易導致資金挪用,損害投資者的利益。業務管理的安排,不應該以犧牲投資者的利益為代價。

拂曉計畫:亡羊補牢?還是緩兵之計?

面對投資人的損失,Steaker曾提出名為「拂曉計畫」的三階段補償方案。然而,這種補償方案真的能夠彌補投資者的損失嗎?還是只是一種亡羊補牢的措施,試圖挽回投資者的信任?更重要的是,這種補償方案的執行情況如何?是否能夠真正落實到位?「拂曉計畫」更像是一種緩兵之計,試圖拖延時間,減輕壓力。

投資者的血淚:高收益夢碎後的反思

盲目追求高收益:貪婪與無知的代價

Steaker事件中,最令人惋惜的,莫過於那些血本無歸的投資者。他們或許是看到了高收益的誘惑,或許是聽信了Steaker的宣傳,又或許是對幣圈的風險缺乏了解。但無論如何,盲目追求高收益,最終付出的代價往往是慘痛的。貪婪和無知,是投資者最大的敵人。在追求高收益的同時,更應該保持理性和警惕,不要被表面的光鮮所迷惑。

風險評估的缺失:投資前的盡職調查

在投資Steaker之前,有多少投資者真正做過盡職調查?有多少人了解Steaker的運營模式?有多少人評估過其中的風險?很可能,大部分投資者只是聽信了朋友的推薦,或者被網上的宣傳所吸引,就匆匆入局。缺乏風險評估,是導致投資失敗的重要原因。在投資任何項目之前,都應該做好充分的盡職調查,了解其背後的風險,不要輕易相信任何承諾。

監管的缺位:虛擬資產領域的法律真空

Steaker事件的發生,也暴露出虛擬資產領域監管的缺位。在現行的法律框架下,虛擬資產的性質模糊,監管也相對寬鬆。這給了一些企業鑽空子的機會,也讓投資者面臨更高的風險。監管的缺位,不僅不利於行業的健康發展,也損害了投資者的利益。加強對虛擬資產領域的監管,是當務之急。

台灣幣圈的警鐘:理性投資與風險意識的覺醒

Steaker事件,無疑是台灣幣圈的一次警鐘。它提醒我們,幣圈並不是一個遍地黃金的地方,而是充滿了風險和陷阱。理性投資,風險意識,才是保護自己的最佳武器。在追求高收益的同時,更應該保持警惕,不要被高收益的謊言所迷惑。只有當投資者真正覺醒,才能避免重蹈覆轍,才能讓台灣幣圈走向更加健康和可持續的發展。

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。